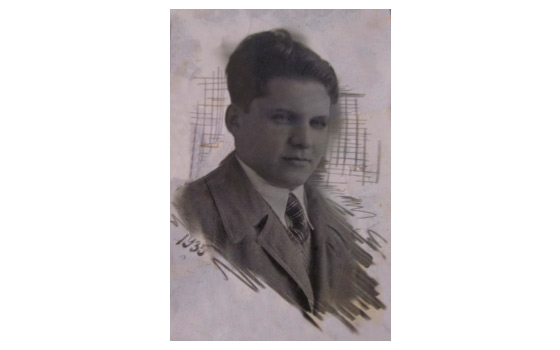

Дмитрий Павлович Асеев – первооткрыватель золота Теньки

20.07.2015

Сейчас мало кто знает, что такие крупные месторождения как Павлик и Наталкинское в Магаданской области обязаны своим названием геологу Дмитрию Павловичу Асееву, который работал на Колыме с 1933 по 1956 годы. Личность его легендарна во всех отношениях.

Дмитрий Павлович Асеев родился в 1913 году в Ленинграде, в семье военнослужащего царской армии, полковника и дворянина.

Его мать Александра Михайловна, мещанка, по образованию учитель пения. В 1918 году Асеев был мобилизован в Красную армию и служил начальником Балашовского всеобуча до 1920 года. Демобилизовавшись, он перевез семью в Батуми. В 1931 году Дмитрий Павлович Асеев закончил девятилетку, вступил в колхоз и как ударник-активист был направлен в Ленинград на учебу, но опоздал и временно поступил на работу в Ленинградское отделение Дальстроя на должность младшего научного технического сотрудника. В Ленинграде в 1932 году Асеев познакомился с Билибиным и под влиянием великого ученого в 1933 году заключил договор с Дальстроем. После заключения договора Асеев выезжает на Колыму, работает помощником геолога и прорабом-поисковиком. Завоевав авторитет среди геологов, Дмитрий Павлович становится начальником геологоразведочной партии. Так как он не имел специально-геологического образования, то в 1934 году ему пришлось окончить курсы прорабов-поисковиков.

Собственно в Тенькинском районе Асеев работал с 1940 по 1956 годы в качестве начальника разведрайона. Дмитрий Павлович активно участвовал в открытии россыпей золота на р. Омчак. Два россыпных месторождения на левых притоках Омчака были названы в честь детей Асеева – Павлика и Наталки, еще один ручей получил название Глухарь, вероятно, из-за наличия в этом распадке птицы, на которую любил и умел охотиться Дмитрий Павлович.

Сразу же после открытия россыпей золота на ручьях Наталка, Глухарь и Павлик началась интенсивная деятельность по выявлению коренных источников.

Первый успех в этом направлении поисковики-геологи достигли в 1942 году, когда в верховьях вышеуказанных ручьев были обнаружены и оконтурены мощные зоны дробления и прокварцевания пород с отчетливо проявленной золотой минерализацией.

Так был открыт уникальный Омчакский золотоносный узел, запасы по которому уже на 1 января 1942 года оценивались в более чем 50 т золота. За открытие россыпей Асеев в числе первооткрывателей отмечен премией от Дальстроя в размере 35 тыс. рублей, а позднее получил в награду орден Ленина.

История открытия россыпных месторождений на ручьях Павлик и Наталка, как и имена первооткрывателей, покрыта множеством историй и легенд, достоверность которых с каждым годом установить становится все труднее.

Дмитрий Павлович Асеев был высокого роста, носил бурку, любил оружие: на поясе у него всегда был кинжал кубачинской работы и маузер в деревянной кобуре. Прозвище было у него «батька Махно», которым он наградил себя сам.

Всего у Асеева было четверо детей. Наталка – Наталья Дмитриевна Асеева до пенсии являлась доцентом кафедры Смоленской медицинской академии, она и по сей день живет в Смоленске.

Павлик – Павел Дмитриевич Асеев умер в начале 2000-х в возрасте 62 лет. Был он известным скульптором, на территории Узбекистана остались выполненные им монументальные скульптуры, посвященные историческим событиям.

Дочь Елена работает начальником отдела проектирования института Гражданпроект в Рязани.

Младший сын Сергей трагически погиб на Колыме в возрасте шести лет.

В своих воспоминаниях дочь Дмитрия Павловича – Наталья Дмитриевна – пишет: «…Высоченный, шумный, веселый дворянин Асеев, который любил пошутить, вряд ли всем бы понравился, к нему было легко придраться и за малейшую шутку привлечь к необоснованной ответственности. Такое было время.

Мои родители никогда не скрывали своего происхождения, но и никогда не настраивали нас против политики партии и правительства, хотя в душе очень осуждали Сталина.

Как много тайн ушло с моими родителями! Ведь рядом с ними работали честные, порядочные люди, загнанные подонками в тайгу, вдали от цивилизации, вдали от своих семей. Помню, мама рассказывала, как после родов, которые были очень тяжелыми, так как новорожденный мальчик (это был Павлик Асеев) весил 5,5 килограмма, ленинградский профессор, принявший такого великана без осложнений для роженицы, был приглашен на обед. В то время это был мужественный шаг моих родителей, так как доктор был зэк. И как он рыдал, когда увидел накрахмаленную скатерть и салфетки. Этот сдержанный и воспитанный человек был доведен до истощения, не только физического, но и нервного.

Нас у родителей было трое. Я родилась в страшном 1937 году в поселке Хатыннах Хабаровского края. В тот год отец нашел большой самородок золота. На месте находки был заложен прииск «Наталка», названный в честь моего рождения. По этому поводу ходила легенда, что якобы геолог с беременной женой оказался в тайге, и она под кустом родила, а отец пошел за водой и около ручья нашел самородок. А это уже явь: прииск скоро себя оправдал и много золота дал стране. За заслуги отец получил орден Ленина и 30000 (на самом деле 35000рублей, огромная по тем временам сумма). Деньги были отданы в фонд обороны страны…»

Асеев был физически очень сильным человеком, удачливым охотником и геологом.

Владимир Эрвайс в книге «Геологи Чукотки» пишет: «Ехал Асеев в кузове грузовика, вез в свою партию большую сумму денег, чуть ли не зарплату на всех. Умостился на мешках, закутался в бурку и спал. В кабине водитель и вооруженный автоматом охранник. Едут. Зима. Снег, мгла серая. Фары слабенькие, едва дорогу обозначают. Водитель курит, щурит глаз от лихой махры. Охранник дремлет, Асеев в кузове спит. Стали на малой скорости форсировать буерак – вниз круто по скользине, на тормозах, на мосточек-времянку. И тут из кусточков тундровой ольхи, из серой мглы метнулись к машине тени: трое в зэковских бушлатах! Мгновенно один распахнул дверцу водителя, замахнулся топором, второй – к охраннику, оружие у него вырвал. Беглые, засада! Третий полез в кузов. И только он через борт перевалился, как вскочил Асеев во весь рост – в бурке, маузер в колодке на отлете! «Кто тут на батьку Махно?». А голосище у него будь здоров! Тот, что в кузов полез, – опешил. Схватил Асеев беглого за грудки, поднял и бросил в «автоматчика», и сам черной птицей рухнул сверху на них. А там уж дело техники – повязали они беглых.

Асеев был особым геологом. Он не умел делать дело кое-как. В нем бушевал постоянный накал, страсть! Если вдуматься, что для геолога золото? Асеев был запрограммирован на поиски, разведку. Золото, уголь, строительное сырье – все едино, нужно Родине – это главное!»

Вот как об Асееве вспоминает еще один геолог Д. Березский, его соратник, работавший с ним в Санга-Талоне в 50-е годы: «…Начальник партии Дмитрий Павлович Асеев – знаменитый первооткрыватель колымского золота. Мика Асеев, …когда я его встретил, ему уже было под пятьдесят лет. Высокого роста, широкоплеч, полноват. На большой голове – мелкие черты лица. При ходьбе немного горбился, но был подвижным и физически сильным. Про него ходили всякие байки. Рассказывали, что он выпрягал уставшую лошадь из застрявших в снегу саней и, впрягшись в оглобли, вытаскивал их сам. Характер и натура у него партизанские. Постоянно нарушал всякие законы и правила, за это ему попадало. Был не злобив и не злопамятен.

Зимой он носил широкие ватные брюки, одетые поверх валенок и ватный бушлат, подпоясанный ремнем-патронташем. На голове шапка была повязана женским пуховым платком, концы которого завязаны на спине. Часто через плечо носил два ружья: дробовое и нарезное. Алкоголем он не увлекался, но демонстративно в компании выпивал полный стакан воды, а затем запивал его полным стаканом спирта».

В 1956 году Дмитрий Павлович Асеев уехал с Колымы на Чукотку, после этого след его затерялся и о дальнейшей судьбе первооткрывателя известно только то, что был он директором прииска «Отрожный» и председателем артели «Тундра».

Никита ДУДКИН